|

この記事は第614回のオススメ記事に選ばれました! よりニコニコできるような記事に編集していきましょう。 |

ユニークな名称の化合物の一覧とは、独特で面白い、ちょっと変な名前の物質を集めた記事である。

はじめに

「化学って難しそう」「ぜんぜん分からん」という方でも、ちょっと興味をもってもらえそうなユニークな名前の化学物質を一覧にした。

たとえば、外国語なのに日本語のような名前の化学物質や、その特徴的な形から面白い命名をされた化学物質などがある。実際に日本語が由来であったり、ただの偶然だったりする。

なお、この記事を眺めてもとくに違和感がなかったという方は、どっぷりと化学に染まってしまっているのかもしれない。

一覧

ヤ行

ワ行

ア行

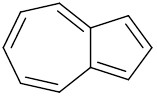

アズレン

艦船を擬人化したような名前だが、化学における「アズレン」は美しい青色の分子。青を意味する“Azul”が名前の由来。7員環と5員環からなるがベンゼンのような芳香族性をもつ。また、アズレン誘導体には炎症を抑える作用があり、一部のうがい薬や目薬、のど飴などに入っている。

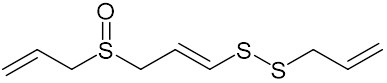

アホエン

「アホエン」は、ニンニク由来の分子。ニンニクの独特な香りのもとである「アリシン」が、食用油などに溶けると生成される。スペイン語でニンニクを意味する“Ajo(アホ)”に由来する。

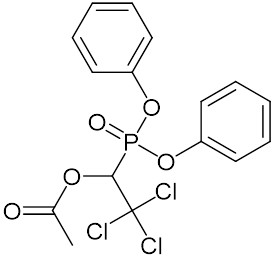

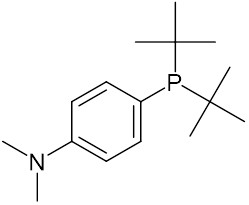

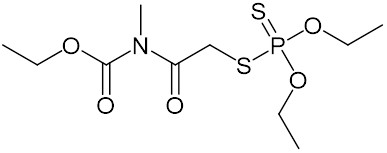

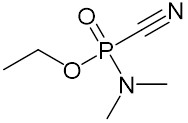

アホス

インターネットスラング を連想させる名前だが、「アホス」という分子は複数存在する。いずれも構造中にリン(Phosphorus)を含むため、名前にホス(phos / fos)が用いられた可能性がある。

を連想させる名前だが、「アホス」という分子は複数存在する。いずれも構造中にリン(Phosphorus)を含むため、名前にホス(phos / fos)が用いられた可能性がある。

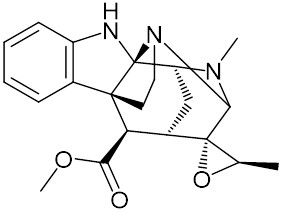

アリストニトリンA

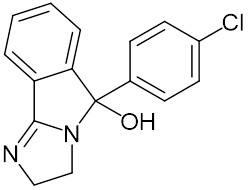

「アリストニトリンA」は、インドールアルカロイドの一種。幻想郷に住まう七色の人形遣いと水平思考の河童のことではない。ちなみに「アリスキレン」や「ニトリン」といった分子もある。

ほかにもいろいろアリスな化合物

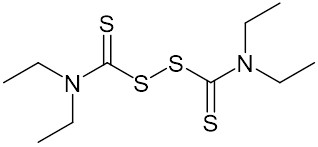

アンタブス

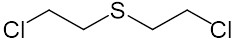

正式な名称は「ジスルフィラム」。「アンタブス(Antabuse)」は海外の商品名だが、どちらかといえば「アンタビュース」という読みが主流。アルコール依存症の治療薬(抗酒薬)で、患者がこれを服用するとお酒を少し飲んだだけで気分が悪くなってしまうため、飲酒を控えるようになる。

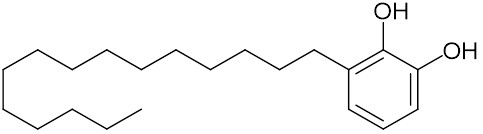

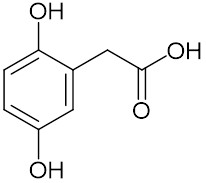

ウルシオール

「ウルシオール」は、文字通りウルシに含まれる分子(上記の構造式は一例)。ウルシの接触皮膚炎(かぶれ)の原因となる。同系統の分子として「マンゴール」があり、こちらも文字通りマンゴーに含まれる。

王水

「王水」は、「濃塩酸(HCl)」と「濃硝酸(HNO3)」を、3mol:1molの比で混合した酸。通常の酸には溶けない金やプラチナをも溶解する、腐食性の強い劇物である。

オカダ酸

「オカダ酸」は、下痢性貝毒の一種。クロイソカイメンという海綿動物から単離された。クロイソカイメンを発見した動物学者の岡田弥一郎氏の姓が学名に使われており、学名から物質名が命名されたためこのような名前となった。

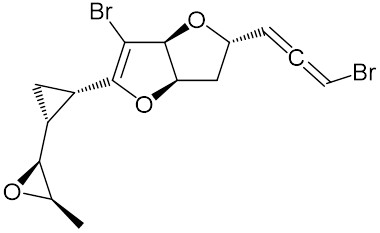

オカムラレン

「オカムラレン」は紅藻由来の分子。シクロプロパン環やエポキシド環も特徴的だが、臭素原子(Br)やアレン構造(C=C=C)までもつ。命名の由来はこの成分を含む紅藻の種小名“okamurai”と、その特徴的なアレン構造だろう。

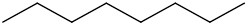

オクタン

「オクタン」は、炭素数が8個のアルカン。18種類の構造異性体がある。水タイプのポケモンと同名だが、水と馴染まない疎水性の分子である。なお、ハイオク(高オクタン価ガソリン)などの用語で用いられるオクタン価は、オクタンの構造異性体「イソオクタン」の比率を指標としたもの。

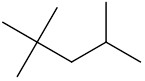

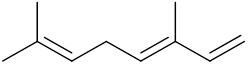

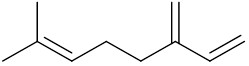

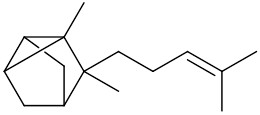

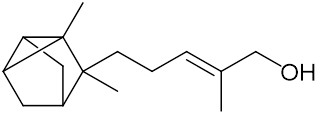

オシメン・ミルセン

「オシメン」「ミルセン」は、どちらも植物に含まれるモノテルペン。いくつかの構造異性体がある。よい香りがするため香料として利用される。植物の属名から命名されているため、推しメン(一推しメンバー)見る専とは関係ないが、これらテルペン・テルペノイドには興味深い性質をもつ分子も多く、推せる分子種といえる。

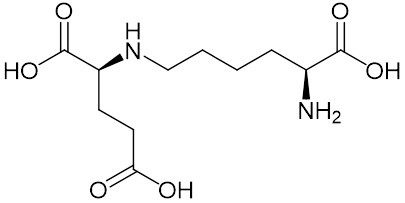

オパイン

「オパイン」は、植物に対する病原性をもつリゾビウム属菌(アグロバクテリウム)によって生合成される分子の総称で、アミノ酸とケト酸または糖が縮合してできる。構造式で示した「サッカロピン」はアミノ酸のリシンとケト酸のα-ケトグルタル酸が縮合したもので、ヒトの体内でも合成される。

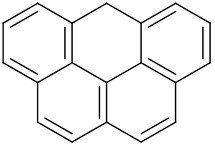

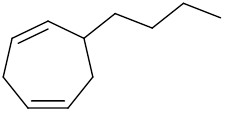

オリンピセン

「オリンピセン」は、5つの環からなる芳香族炭化水素。オリンピックのシンボル(五輪マーク)に似ていることに由来する。sp3混成軌道の炭素原子(ほかの原子と単結合のみで結合している炭素原子)が1つだけある。オリンピセンでは5つの輪が接しているが、5つの別々の輪が連なる「オリンピアダン」という分子も合成されている。

カ行

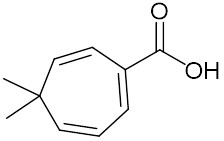

カルボン酸

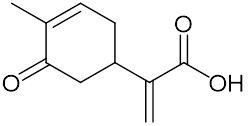

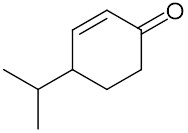

一般に「カルボン酸」といえば、カルボキシ基(R-COOH)をもつ酸(Carboxylic acid)を指すが、これは名前そのものが「カルボン酸(Carvonic acid)」である。ハーブとして用いられるキャラウェイやスペアミントの成分「カルボン」の代謝によって生成する。カルボキシ基があることから、カルボン酸はカルボン酸であるといえる。

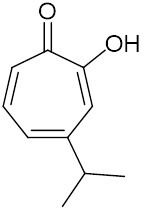

カレン

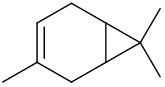

女性名のような可憐な響きの名前だが、「カレン」はローズマリーやマツなどに含まれるモノテルペン。甘く刺激的な香りで、咳を鎮める効果があるとのこと。

カロン

ギリシャ神話の神だったり、冥王星の衛星だったり、ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの敵キャラクターだったりする名前だが、化学における「カロン」は海や潮の匂いのする香料。マリン系の香水に添加される。香水メーカー“Camilli Albert Laloue”が命名の由来とのこと。

クエン酸

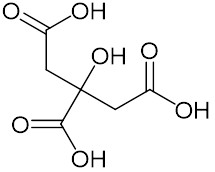

「クエン酸」は、柑橘類や梅干しに含まれる酸味成分。生体のエネルギー産生に関わるクエン酸回路の構成要素でもあるほか、食品添加物、洗剤、痛風治療薬など広く利用されているヒドロキシ酸。食えないことはないし、サプリメントとして市販もされている。なお、枸櫞(くえん)はミカン科植物シトロンのこと。

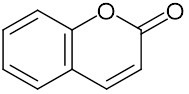

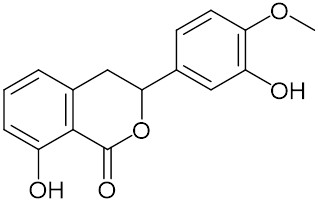

クマリン・クマロン

「クマリン」「クマロン」は、いずれも酸素原子を含むヘテロ環式化合物。ゆるキャラのような可愛らしい名前だが、クマとは無関係。このうちクマリンは、桜餅の香りの成分である。また、これらを部分構造としてもつフラノクマリン類は、グレープフルーツなどに含まれており医薬品との相互作用(薬剤の効果減弱など)の原因となる。ちなみに「クマリン酸」という分子もある。

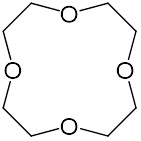

クラウンエーテル

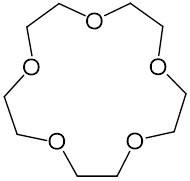

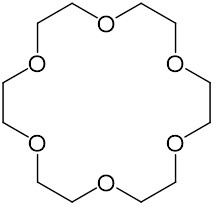

「クラウンエーテル」は、-CH2-CH2-O-構造が環状に連なってできるエーテル。環を構成する原子の数と酸素の数から、「12-クラウン-4」「15-クラウン-5」「18-クラウン-6」のように呼ばれる。環の内側にその環の大きさに応じて特定の金属イオンを取り込む性質があり、たとえば12-クラウン-4はLi+と錯体を形成する。チャールズ・ペダーセン氏らは、クラウンエーテルの開発によりノーベル化学賞を受賞した。

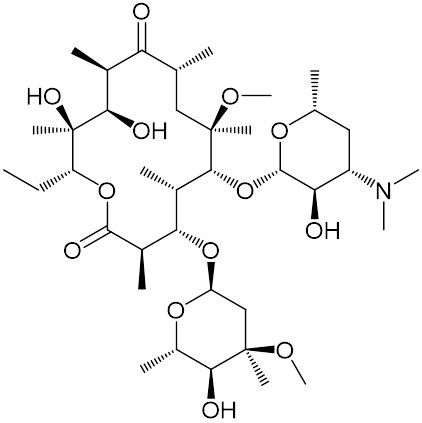

クラリス

一般名は「クラリスロマイシン」で、マクロライド系の抗生物質(抗菌薬)。大正製薬が女性名のような「クラリス」の名で製造販売している。肺炎の治療やピロリ菌の除菌に用いられる。ちなみに、開発のもとになった抗生物質は「エリスロマイシン」というのだが、こちらは今のところ「エリス」としては販売されていない。

クリプトン

貴ガス元素のクリプトン(Krypton)や、初音ミクを開発したクリプトン(Crypton)ではなく、石鹸に添加される香料の「クリプトン(Cryptone)」である。天然にも存在している。

クリリンH

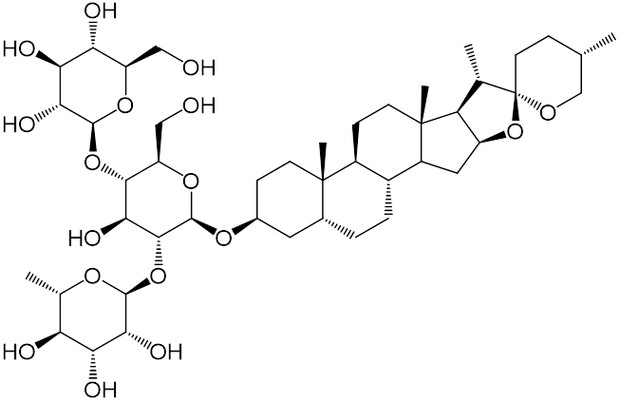

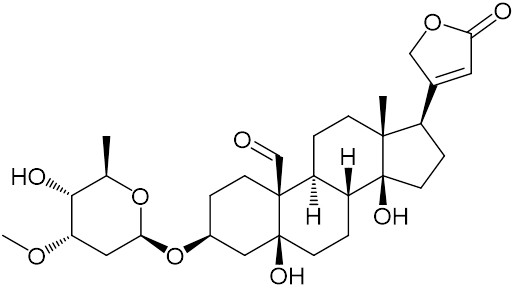

「クリリンH」は配糖体。デオキシ糖のない「クリリンG」という分子もある。いずれも最強の地球人とは関係ないが、スピロ構造やアセタール構造、そして構造的に強固なステロイド骨格をもっているので強そうな印象はある。

クロコダイル

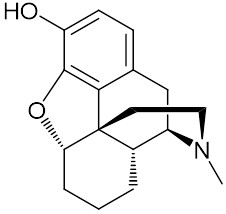

正式な名称は「デソモルヒネ」で、麻薬・鎮痛薬の一種。ロシアなどではガソリンやシンナーなどを用いて粗悪に密造され、それが「クロコダイル」と呼ばれている。毒性や腐食性のある不純物が混じり、常用すると壊疽をきたして骨が露出するほどひどい状態になるが、デソモルヒネの依存性のため使用を止められず数年で死亡する。

ゲラニルゲラニル二リン酸(ゲラニルゲラニルピロリン酸)

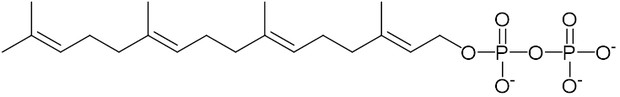

「ゲラニルゲラニル二リン酸」は、「ゲラニル二リン酸」にさらにゲラニル基がついたためこのような名となった、テルペノイド(β-カロテンやビタミンEなど)の生合成の中間生成物。七五調で語呂がよい。ゲラニル基という置換基名のもとになった「ゲラニオール」の名は、ゼラニウムの旧属名“Geranium”に由来する。なお、ゲラニルの「ニ」はカタカナだが、二リン酸の「二」は漢数字なので間違えないように注意。

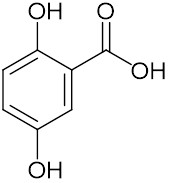

ゲンチジン酸・ホモゲンチジン酸

「ゲンチジン酸」は、バファリンの成分である「アスピリン」が代謝されてできる物質の一つ。「ホモゲンチジン酸」は、アミノ酸の「チロシン」「フェニルアラニン」の代謝中間体の一つ。つまり、どちらも私たちの体内でできる分子。ちなみに、有機化学において“Homo”は原子が挿入されていることを意味するため、ほかにもホモな分子は数多く存在する。例を挙げれば「ホモセリン」「ホモシスチン」など。

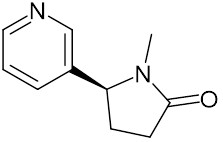

コチニン

「コチニン(Cotinine)」は、「ニコチン(Nicotine)」のアナグラム(文字を並べ替えて別の言葉にする言葉遊び)。ニコチンとともにタバコに含まれるほか、ニコチンが体内で代謝されることでも生成する。弱いもののニコチン同様にニコチン性アセチルコリン受容体の刺激作用をもつ。

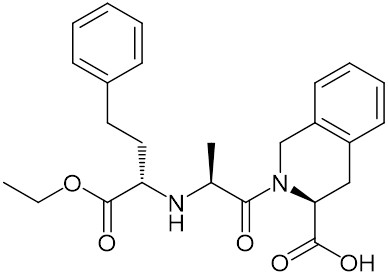

コナン

一般名は「キナプリル」で、高血圧症の治療薬(降圧薬)。シャーロック・ホームズの生みの親や小学生になった名探偵のような名で、田辺三菱製薬が製造販売している。服用しても体は小さくならないが、アンジオテンシンIIという血圧を上げる物質の産生を阻害して、血圧を低下させる。

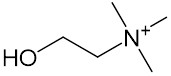

コリン

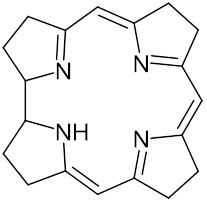

男性名のような名前だが、「コリン(Choline)」は神経伝達物質である「アセチルコリン」の材料となる栄養素。また、「コリン(Corrin)」は「ビタミンB12」を構成するヘテロ環式化合物。それぞれ神経機能と造血機能に関与しており、生命活動に必須の要素といえる。

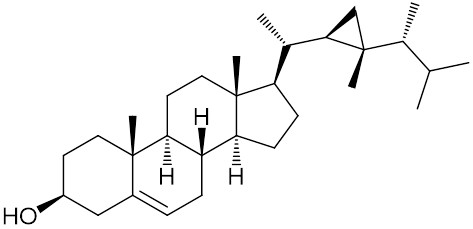

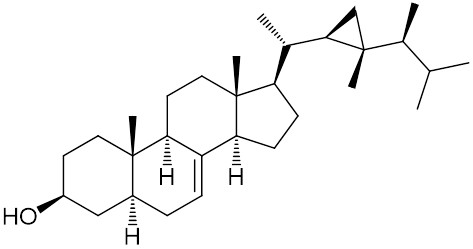

ゴルゴステロール・アカンステロール

「ゴルゴステロール」「アカンステロール」は、ステロイド構造をもつ分子。構造も似ており、まるで間違い探しである(どこが違うか見比べてみよう)。ちなみに「ゴルゴネン」や「アカントール」といった分子もある。

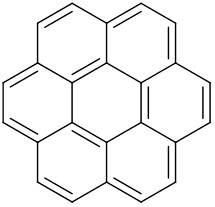

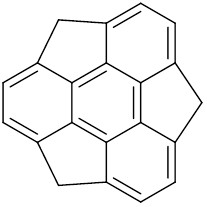

コロネン

「コロネン」は、7つの環からなる芳香族炭化水素。菓子パンのコロネではなく、太陽のコロナに由来するが、コロネを正面(前方?)から見たように見えなくもない。美味しそうな名前だが発がん性があるため、食べないほうがよいだろう。

サ行

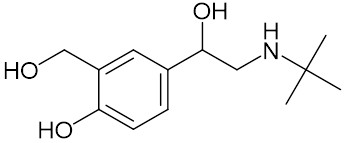

サルブタモール

「サルブタモール」は、気管支を拡張させ呼吸を楽にする交感神経β受容体刺激薬。気管支喘息発作の治療に用いられる。筋肉を増強させる作用もあり、国際大会などではドーピングの禁止薬物として検査の対象となっている。サルやブタとは関係なく命名されたが、こうしたβ刺激薬はブタの肉質向上のため飼料として与えられることがあり、豚肉から選手が意図せず摂取してしまい失格となった事例もある。

サルフラワー

「サルフラワー」は硫黄(サルファ)を含むヘテロ環式化合物。その構造がヒマワリ(サンフラワー)に見えることから、この名がついた。

サンタレン・サンタロール

「サンタレン」「サンタロール」は、どちらもビャクダン(白檀)に含まれるセスキテルペン・セスキテルペノイド。ビャクダンの学名“Santalum”に由来しており、ポルトガルやブラジルにある同名の都市や、サンタクロースとは関係ない。

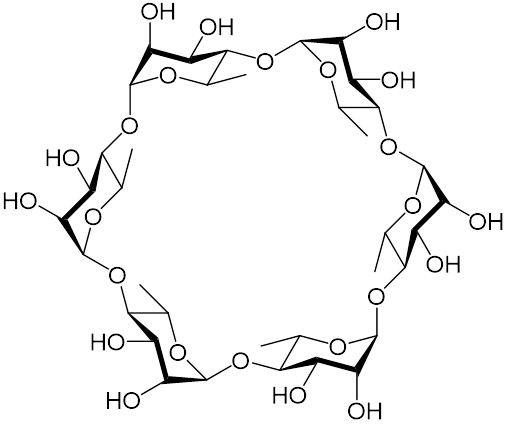

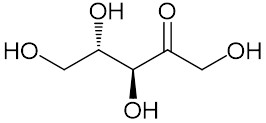

シクロアワオドリン

「シクロアワオドリン」は、徳島文理大学の研究グループが合成した環状オリゴ糖。構造式の見た目から、徳島の阿波踊りに因んで命名された。環構造の中に別の分子を入れて安定化させること(包摂)ができるため、練りわさびの風味を長持ちさせるのに利用されているとのこと。

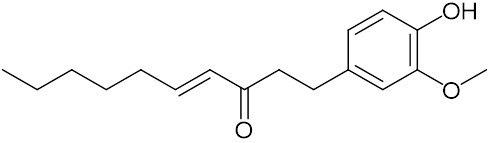

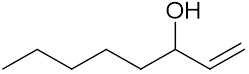

ショウガオール

「ショウガオール」は、文字通りショウガに含まれる分子(上記の構造式は一例)。ショウガの辛味成分。ショウガには「ギンゲロール(ジンゲロール)」という辛味成分も含まれており、乾燥や加熱によってより辛味の強いショウガオールになる。

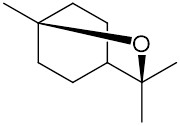

シネオール

「シネオール」は別名「ユーカリプトール」で、ユーカリ属植物に含まれるモノテルペノイド。清涼な香りがあり、食品添加物や香料として利用される。

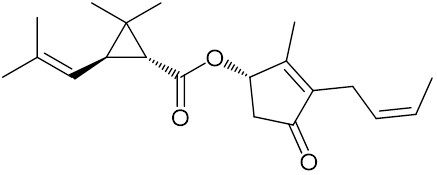

シネリン

「シネリン」はシロバナムシヨケギク(除虫菊)に含まれる成分で、殺虫作用をもつ。シネリンなどをもとにテトラメトリンやレスメトリンなどの殺虫剤が開発された(商品名としては大日本除虫菊のキンチョールが知られる)。

シマリン

キャンプが趣味の高校生ではなく、「シマリン」は強心配糖体。強心配糖体は心臓の働きを強めるため医薬品として用いられるものもあるが、不整脈を惹き起こし死に至る危険もある。身近なところではフクジュソウの根に含まれている。キャンプでは食糧を事前に調達しておき、野草には手を出さないほうがよいだろう。

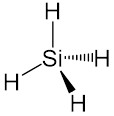

シラン

「シラン」は、メタンの炭素原子がケイ素原子(Si)に置き換わった構造の無機化合物。シランの水素原子がメチル基(R-CH3)などに置き換わった有機ケイ素化合物も、シランと呼ばれることがある。

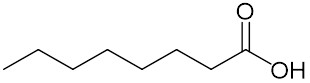

辛酸

つらく苦しい経験をするという意味の慣用句「辛酸をなめる」とは無関係。「辛酸」は中国語で「カプリル酸(オクタン酸)」のこと。炭素数が8個の飽和脂肪酸であるため、十干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)の8番目の文字が充てられている。カプリル酸はココナッツオイルや母乳などに含まれているため、辛酸をなめたい方はそちらをどうぞ。

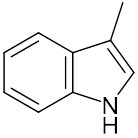

スカトール

「スカトール」は、糞便に含まれる分子で、その匂いの原因となるインドール誘導体。しかし、低濃度では花の香りがし、実際にオレンジやジャスミンの花の香気成分でもある。香水やタバコに添加されて利用されているが、もちろん、工業的に合成されたものが使用されている。

スペルマン

「スペルマン」は正式な名称ではなく、研究者が冗談で呼んだもの。正式には「ジクチオプテレンC'」といい、褐藻のフェロモンである。スペルマンと呼ばれた理由は構造式を見れば一目瞭然だろう。ちなみに、ヒトの精子の大きさは60μm(0.06mm)とされるが、この分子は1nm(0.000001mm)程度しかない。

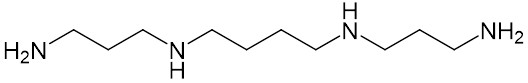

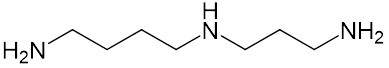

スペルミン・スペルミジン

「スペルミン」「スペルミジン」は、いずれも精液から発見された分子。分解物とともに、その匂いの一因となるポリアミンである。なお、スペルミンを発見したのは、微生物学の父と称されるアントニ・ファン・レーウェンフック氏。ちなみに「ホモスペルミン」「ホモスペルミジン」という分子もある。

スマネン

「スマネン」は、5員環と6員環からなる炭化水素。サッカーボールのような構造をした「バックミンスターフラーレン(C60フラーレン)」の部分構造でもある。サンスクリットやヒンディー語でヒマワリを意味する“Suman”に由来する。

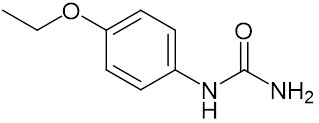

ズルチン・フィロズルチン

「ズルチン」は人工甘味料、「フィロズルチン」はアマチャ(甘茶)に含まれる成分で、ともに甘い味のする分子。ただし、ズルチンは中毒や発がん性が問題となり、現在は使用禁止。名前は似ているが構造的な類似点はない。

タ行

タブン

「タブン」は、ドイツでもともと殺虫剤を目的として開発され、のちに化学兵器に転用された神経ガス。過去に日本で使用された「サリン」と同じG剤と呼ばれるコリンエステラーゼ阻害薬である。毒性が強く「殺虫剤としてはタブー」とされたことが命名の由来。

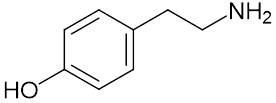

チラミン

「チラミン」は、アミノ酸の「チロシン」が脱炭酸してできるアミン。食物の発酵や腐敗によっても生じ、ワインやチーズ、チョコレートなどに含まれている。「ドーパミン」や「アドレナリン」に類似した構造をもち、血圧上昇の要因となる。片頭痛の一因としても知られている。

ツヤ酸

「ツヤ酸」は、ベイスギ(スギではなくヒノキ科植物の一種)から発見されたモノテルペノイド。化粧品に配合されるが、艶(つや)とは関係なく、抗菌作用があるため保存料としての利用。同系統の分子として「ヒノキチオール」がある。

デカン・ドデカン・ウンデカン

「デカン」「ドデカン」「ウンデカン」は、それぞれ炭素数が10個、12個、11個のアルカン。七五調で語呂がよいが、この順で覚えると11と12が逆になるので受験生は注意すること。炭素数の少ないメタンやプロパンは常温では気体(ガス)だが、デカン、ウンデカン、ドデカンは常温では液体であり、灯油などに含まれる。

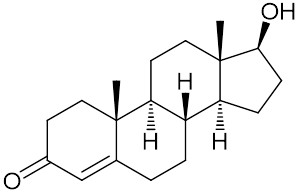

テストステロン

「テストステロン」は、代表的な男性ホルモン。生殖腺の発達、第二次性徴の発現、筋肉の増強などに関与する。精巣だけでなく副腎皮質や卵巣でも生合成されるため、女性でも男性ホルモンによる調節を受ける。テストは捨ててかかると、あとで困るよ。

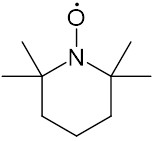

テンポ(TEMPO)

「TEMPO(テンポ)」は「2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-1-オキシル」の略称で、有機合成化学における試薬。ラジカルであり、還元されて失活した触媒を再び活性に戻す再酸化剤であり、ラジカル反応を停止させるラジカル捕捉剤でもある。

ドコサン

「ドコサン」は、炭素数が22個のアルカン。化粧品には水分の蒸発を抑え肌の潤いを保つためのエモリエント剤として配合される。どこ産かは製造販売元に聞いてみるほかないが、商品そのものは国産のものが販売されている。

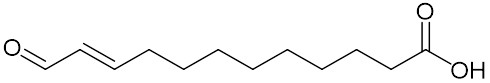

トラウマチン

「トラウマチン」は植物ホルモンで、外傷を負うと生成され組織の再生を促す。植物も傷つけられれば心的外傷(トラウマ)を負うのかもしれないが、語源が同じだけで直接の関連はない。一般にトラウマは精神的なものを意味するが、本来の“Τραύμα”は傷そのものを意味する。比喩的に心的外傷のみを指してトラウマと呼ぶのが定着した。

トリコサン

「トリコサン」は、炭素数が23個のアルカン。美食屋四天王一の食いしん坊のような名前。ちなみに、構造式で示したn-トリコサンには分枝がないが、分枝のある構造異性体は5,731,579種類もある。

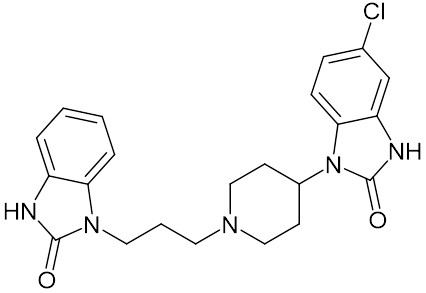

ドンペリドン

「ドンペリドン」は制吐薬(吐き気止め)であり、消化管機能を改善するドーパミンD2受容体拮抗薬。シャンパンのドンペリ(ドン・ペリニヨン)を連想させる名前であり、構造式の2つのベンゾイミダゾリノン構造もどことなくドンペリの瓶に見えてくる。しかし、二日酔いに対しては使用されない。ある程度の効果は見込まれるが非推奨。参考:お薬Q&A ~Fizz Drug Information~

ナ行

ナノプシャン

「ナノプシャン」は、ヒトの形をした分子。名前は10億分の1を意味する「ナノ」と、『ガリバー旅行記』に登場する小人の国の住人「リリプシャン」に由来する。実際のナノプシャンの身長は2nm程度であり、まさしくナノサイズの小人である。構造を一部変えてアスリートや学者に見立てたり、バレエダンサーにしたりできる。車のような構造でタイヤ部分が回転して移動する「ナノカー」も合成されている。

二酸化チタン アナターゼ型

「アナターゼ型」は、「二酸化チタン(TiO2)」の結晶構造の一種。二酸化チタンの結晶構造として、ほかにルチル型、ブルッカイト型があるが、加熱により最も安定なルチル型に構造転移する。二酸化チタンは光触媒として実用化されており、アナターゼ型はルチル型より10倍ほど活性が高い。

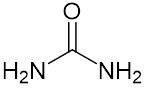

尿素・尿酸

「尿素」「尿酸」は、ともに尿に含まれる成分。尿素は親水性があり保水作用があるため、ハンドクリームに配合される。また、世界で初めて無機物から合成された有機物であり、有機物は生物のみが作り出せるという当時の定説を覆した。尿酸はいわゆるプリン体の最終代謝産物で、血中濃度が高まると結晶化し、痛風の原因となる。

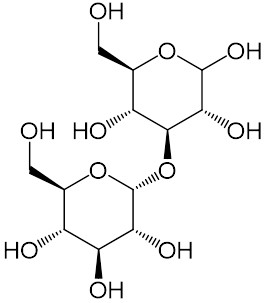

ニゲロース(サケビオース)

逃げろとか叫びとか阿鼻叫喚な名前だが、「ニゲロース」は糖の一つで「サケビオース」はその別名。「ブドウ糖」が2つくっついた構造で、「ショ糖(砂糖)」や「乳糖」などと同じ二糖に分類される。ニゲロースはコウジカビの種小名“niger”に由来し、サケビオースは酒(Sake)に由来する。酒から発見されたためだが、蜂蜜やみりんにも含まれる。

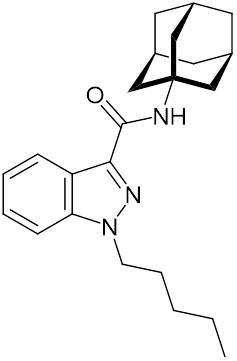

ニドラン

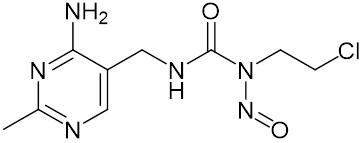

一般名は「ニムスチン」で、脳腫瘍や悪性リンパ腫などの治療に用いられる抗がん薬。第一三共が「ニドラン」の名で製造販売している。ニトロソウレア系に分類され、がん細胞のDNAに結合して抗腫瘍作用を示す。ちなみに、毒タイプのポケモンのニドラン♀・ニドラン♂は、ニードルに由来する名前と推測される。

日本酸

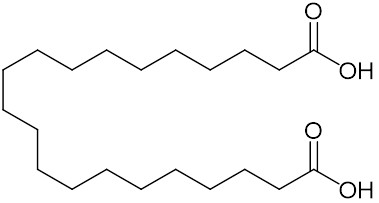

「日本酸」は炭素数が21個のジカルボン酸。ハゼノキやウルシを原料とした木蝋に含まれる粘性の高い成分。木蝋の英名“Japan wax”に由来するものと推測される。

ハ行

ハウサン

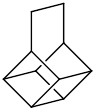

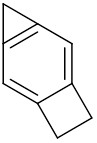

「ハウサン」は、構造が家(ハウス)のように見えるため、そう名付けられた炭化水素。3員環と4員環という歪みの大きい構造からなるため、家としては相当住みにくかろうと思われる。

バスケタン

「バスケタン」は、構造がバスケットのように見えるため、そう名付けられた炭化水素。その小ささと疎水性から、水分子1つでさえ入れるのは困難。

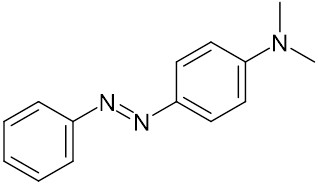

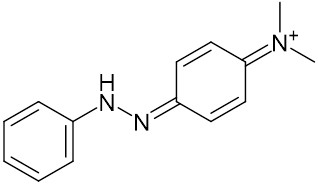

バターイエロー

「バターイエロー」は、一般に「メチルイエロー」と呼ばれる酸塩基指示薬(pH指示薬)。pH4.0以上では黄色だが、pHが低下するとH+が付加して構造が変化し、pH2.9以下で赤色を呈する。かつてバターの着色に利用されていたが、発がん性があるため現在は食品添加物としての使用は認められていない。

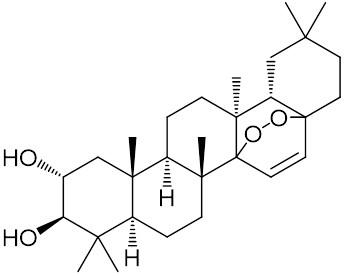

バッカチン

「バッカチン」はトリテルペンアルコールの一種。環状のペルオキシド構造(R-O-O-R')を有する。名前はこの成分を含有するシラキ属植物の種小名“baccatum”に由来する。天然物でペルオキシド構造をもつものは珍しい。

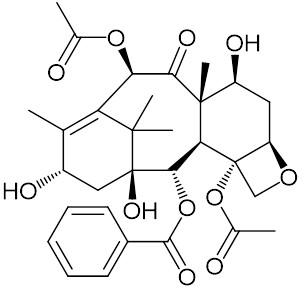

バッカチンIII

「バッカチンIII」はイチイ属植物に含まれるタキサン系の分子。抗がん薬として利用される「パクリタキセル」合成の前駆体となる。タキサン系の抗がん薬は、がん細胞の分裂に関与する微小管という分子の脱重合阻害(過剰形成)によって、抗腫瘍作用を示す。

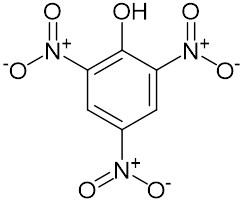

ピクリン酸

「ピクリン酸」は、その可愛い名前に反し、爆薬の一種。日露戦争では下瀬火薬として用いられた。爆薬として構造のよく似た「TNT(トリニトロトルエン)」が知られているが、ピクリン酸はフェノール構造のため反応性が高い。1917年にカナダで発生したハリファックス大爆発事故では、10,000人を超える死傷者を出した。

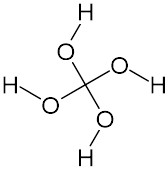

ヒトラー酸

正式名称は「オルト炭酸」だが、構造式がハーケンクロイツ(鉤十字)に似ているため「ヒトラー酸」とも呼ばれる。非常に不安定であり生成してもすぐに分解してしまうが、天王星や海王星の内部のような高圧環境下においては天然に存在する可能性がある。

ヒノキチオール

「ヒノキチオール」は、化学者である野副鉄男氏がタイワンヒノキから発見した分子。カルボニル基(R=O)とヒドロキシ基(R-OH)が互変異性し、7員環部分の電子が酸素原子側に偏るため安定な芳香族性を示す。香料や抗菌薬として利用される。参考:野副鉄男『トロポノイド化学の育つまで』

ピロリン

「ピロリン」は、窒素を含むヘテロ環式化合物。二重結合の位置によって3種の構造異性体がある。カルバペネム系抗生物質(抗菌薬)や「ビタミンB12」の部分構造である。ちなみに、二重結合がない分子は「ピロリジン」、二重結合を2つもつ分子は「ピロール」と呼ばれる。

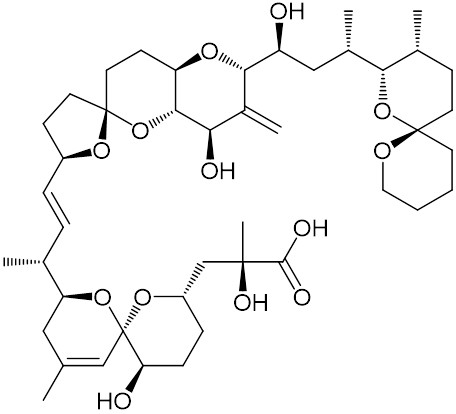

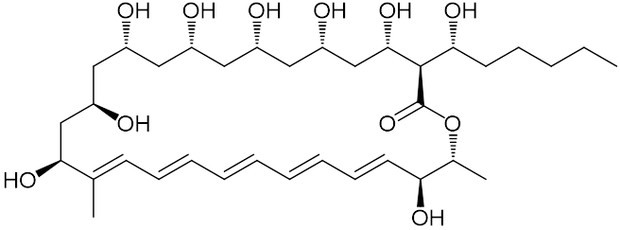

フィリピン

国家・諸島のフィリピン(Philippines)ではないが、それにちなんで命名された「フィリピン(Filipin)」は天然由来の抗真菌薬。フィリピン諸島の土壌の放線菌から発見された。二重結合が連続していることから、ポリエン系に分類される。

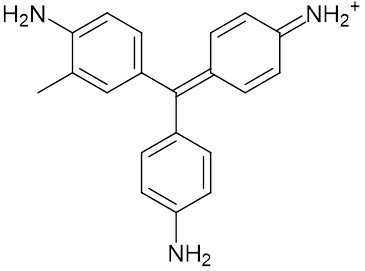

フクシン

「フクシン」は、赤紫色の染料。織物の染色やグラム染色(細菌の染色)に用いられる。グラム陽性菌は別の染料によって紫色に染まるが、大腸菌や緑膿菌などのグラム陰性菌はフクシンなどによって赤色に染まる。腹心や副審など同音異義語が多い。

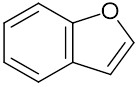

フラン

「フラン」は、常温では液体だが沸点が31℃と低く、揮発しやすい可燃性液体。第4類危険物。きゅっとしてドカーンな悪魔の妹ほどではないが、引火点が-35℃なので容易に引火する。フラン誘導体は香料や医薬品などとして利用されている。また、砂糖と水を加熱してできる「カラメル」の分子構造は、このフランのポリマーとなっているのではないかと推定されている。

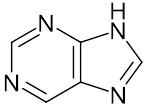

プリン

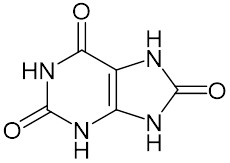

「プリン」は、DNAやRNAなどの核酸、いくつかの補酵素、「イノシン酸」「グアニル酸」などのうま味成分、「カフェイン」「尿酸」などを構成するヘテロ環式化合物。いわゆるプリン体という名称は、このプリン(Purine)に由来する。食べ物のプリン(Pudding)ではない。

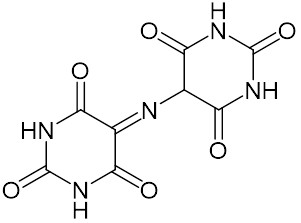

プルプル酸

「プルプル酸」はバルビツール酸構造をもち、一般にはアンモニウム塩の「ムレキシド」として利用される試薬。プルプル酸自体は無色だが、ムレキシド粉末は赤紫色で、溶液にすると液性によって黄色(強酸性)や青紫色(アルカリ性)にもなる。動物の糞便に含まれ、抽出して染料としても用いられた。スライムとはあまり関係なさそうだ。

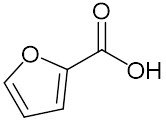

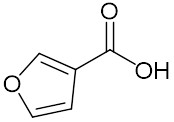

フロ酸

「フロ酸」は「フランカルボン酸」とも呼ばれるカルボン酸。3つ上の項目で扱った「フラン」にカルボキシ基(R-COOH)がついた構造。名前から風呂を連想させるが、語源はラテン語の“Furfur”で、その意味は糠(ぬか)。2-フロ酸には抗菌作用があり、香料としても使用される。

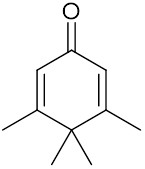

ペンギノン

「ペンギノン」は、構造がペンギンのように見えるため、そう名付けられた環状ケトン。構造式は紙面に書くため、足が右下と左下に出ているように書かれるが、実際の立体的な構造では前方と後方に出ている。可愛い構造式ランキングがあれば、上位にランクインするであろう分子。

ホモゲンチジン酸

前述。「ゲンチジン酸」を参照。

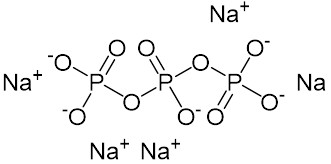

ポリゴン

「ポリゴン」は、一般には多角形のことだったりノーマルタイプのポケモンだったりするが、この「三リン酸ペンタナトリウム」もポリゴンである。「ポリゴン酸」という分子もあるが、構造はオクタリン構造をもつセスキテルペノイドで、また違う分子である。

マ行

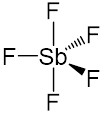

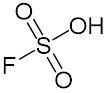

マジック酸

「マジック酸」は「五フッ化アンチモン(SbF5)」と「フルオロスルホン酸(FSO3H)」の混合物。硫酸より強い超酸(超強酸)。名前は、パーティーでロウソクを魔法のように溶かしたというエピソードに由来する。

マジンドール

「マジンドール」は、魔人も機巧少女(マシンドール)も関係なく、食欲を抑制する肥満症治療薬。日本で承認されている食欲抑制薬としては唯一のものだが依存性が認められるため、食事療法や運動療法を実践しても改善しない高度肥満症の治療にのみ使用される。

マスタードガス

「マスタードガス」は、びらん剤(皮膚をただれさせる化学兵器)。純粋なマスタードガスは無臭だが、合成の過程で生じる不純物にマスタード(洋がらし)のような臭気があり、これが名前の由来とされる。皮膚を傷害する作用のほかに、DNAをアルキル化してDNA複製やタンパク質合成を阻害する作用があるが、これは抗がん薬へと応用され現在でも同種の薬理作用をもつ医薬品が利用されている。

マツタケオール(マツタケアルコール)

「マツタケオール」は、文字通りマツタケに含まれるアルコールだが、シイタケなどの多くのキノコ、レモンバームなどのミントにも含まれる。英語圏では“Mushroom alcohol”とも呼ばれる。

ミルセン

前述。「オシメン」を参照。

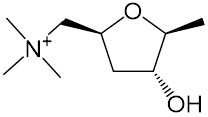

ムスカリン

「ムスカリン」は、キノコに含まれるアルカロイド。すなわち毒で、大量に摂取すると副交感神経に作用して流涙、発汗、縮瞳(目の前が暗くなる)、腹痛、嘔吐、下痢、呼吸困難などをきたす。キノコに含まれる毒として、ほかに「ムスカゾン」というアミノ酸の構造をもつ分子もある。

ほかにもいろいろムスカな化合物

ムスコン

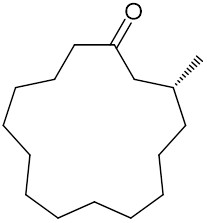

「ムスコン」は、息子コンプレックス(イオカステーコンプレックス)の略ではなく、麝香(ムスク)に含まれる香料。15員環をもつ環状ケトンで、構造式には星のような可愛らしさがある。天然の麝香の取引はワシントン条約によって禁止されており、一般には香りは似るが構造的にはまったく異なる合成ムスクで代用されている。

モカ(MOCA)

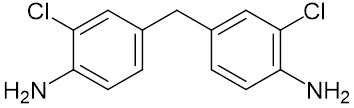

「MOCA(モカ)」は「3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン」の別称で、その可愛らしい名前とは裏腹に発がん性物質である。アニリン系の分子は膀胱がんのリスクがあり、同様の例に「o-トルイジン」「ベンジジン」「2-ナフチルアミン」などが知られている。

ラ行

リオナ

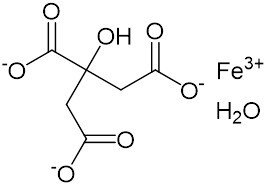

一般名は「クエン酸第二鉄水和物」で、高リン血症の治療薬。この女性名のような名前は「リンを治す」に由来する。薬理学的に重要なのは第二鉄(Fe3+)で、これが消化管内で食物中のリン酸と結合し、リンの吸収を抑制する。貧血の治療にも用いられるようになった。

リブロース

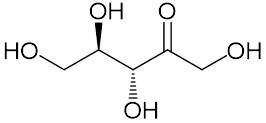

「リブロース」は、糖の一つ。分類としては、果糖と呼ばれる「フルクトース」と同じケトースであり、DNAを構成する「デオキシリボース」と同じペントース(五炭糖)である。リブロースにリン酸が結合した分子は、DNAなどの合成に使われる。霜降りになりやすく肉質がきめ細かな牛肉の部位とは関係ない。

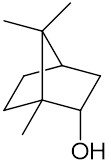

竜脳(龍脳)

「竜脳」は「ボルネオール」とも呼ばれる香料で、リュウノウジュ(竜脳樹)やラベンダーなどに含まれるモノテルペノイド。「竜 / 龍」は高級・高貴なものに対する美称、「脳」は結晶性テルペノイドに共通する命名である。類似の例として「カンファー」に「樟脳」、「メントール」に「薄荷脳」の名が与えられている。

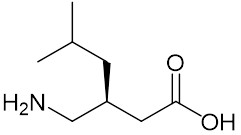

リリカ

一般名は「プレガバリン」で、神経障害性疼痛の治療薬(鎮痛薬)。構造式から分かるように、アミノ酸(γ-アミノ酸)である。ファイザー社が女性名のような「リリカ」の名で製造販売しているが、命名は“Lyric”(叙情詩)に由来する。2017年度、日本で最も売れた医薬品(国内売上高937億円)であった。

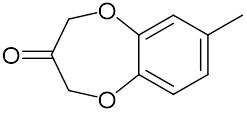

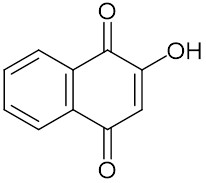

ローソン

企業のローソン(Lawson)ではなく、「ローソン(Lawsone)」である。橙色の染料。少し構造を変えると赤色や黄色の染料にもなる。含有するミソハギ科植物ヘンナの属名“Lawsonia”に因む。

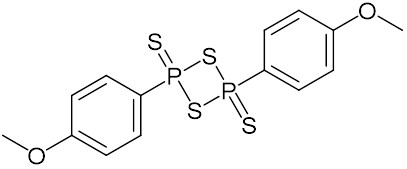

ローソン試薬

企業のローソン(Lawson)ではなく、「ローソン試薬(Lawesson's reagent)」である。化学者スヴェン=オーロフ・ローソン氏が普及させたため、そう呼ばれる。リンと硫黄からなる特異的な4員環構造、ジチアジホスフェタン環を有する硫化剤である。

ロケッテン

「ロケッテン」は、構造がロケットのように見えるためそう呼ばれ始め、いつの間にか定着してしまったらしい炭化水素。「ゼトレン」「ダビダン」「フェリセン」などもそうだが、しばしば構造式の見た目から命名される。

ロリリン

「ロリリン」は、インドール構造を有し、8つの縮合した環をもつ分子。ロリータなリンちゃんではない。このロリリンはマイコトキシン、すなわちカビが生成する毒。名前はこれを生成するアクレモニウム属のカビの種小名に由来する。

英字

AKB48

正式な名称は「APINACA」で、合成カンナビノイド(大麻の成分の仲間)。これが日本のアイドルグループと同名の「AKB48」と俗に呼ばれるのは、「メタンフェタミン」をアイスやスピード、「コカイン」をコークやクラック、「MDMA」をエクスタシーと呼ぶように、隠語として使うためであり、薬物への抵抗感を和らげるためでもあると推測される。現在は指定薬物として規制の対象となっている。

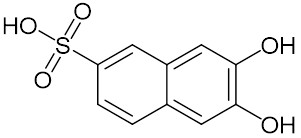

DS酸

「DS酸」は、ナフタレンスルホン酸を母核とし、ヒドロキシ基(R-OH)が2つ結合した分子。“Dihydroxy

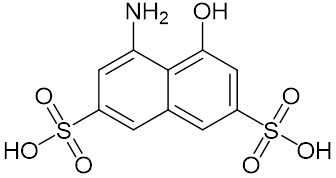

H酸

「H酸」は、ナフタレンスルホン酸を母核とする分子。芳香環に結合したアミノ基(R-NH2)とヒドロキシ基(R-OH)をもつため、酸性でも塩基性でもジアゾニウム化合物(R-N+≡N)と反応する。アルファベット1文字を冠するナフタレンスルホン酸誘導体として、ほかに「C酸」「F酸」「G酸」「J酸」「K酸」「M酸」「R酸」「S酸」「T酸」がある。

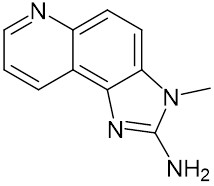

IQ

「IQ」はヘテロサイクリックアミン(複素環式アミン)で、発がん性物質。一般に、ヘテロサイクリックアミンは肉や魚の焦げに含まれる。母核構造がイミダゾキノリン(Imidazo

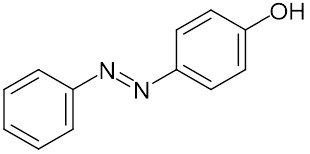

PPAP

「p-フェニルアゾフェノール」は、橙黄色の染料。その化学合成に関して2017年の大学入試センター試験(現在の大学入学共通テスト)で出題され、当時人気を博していたPPAP(Pen-Pineapple-Apple-Pen)と略称が同じになることから話題となった。PPAPは、Apple-PenとPineapple-Pen、もといナトリウムフェノキシドと塩化ベンゼンジアゾニウムのアゾカップリングで得られる。

PR酸

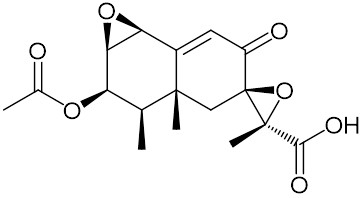

「PR酸」はオクタリン構造をもち、2つのエポキシド構造ももつカルボン酸。ブルーチーズ製造に利用されるアオカビ“Penicillium roqueforti”が産生する「PRトキシン」の代謝物と思われる。P. roquefortiを使用したチーズはロックフォールといい、フランス最古のチーズ、ブルーチーズの王様とされる。ロックフォールには強いうま味・塩味があり、ワインやハチミツと合うとPRされている。

高分子

カエデ

「カエデ」は、サンゴ由来の蛍光タンパク質。紫外線を当てると緑色から赤色へと変わり緑色には戻らない性質があり、紅葉するカエデの名がつけられた。

スマンクス(SMANCS)

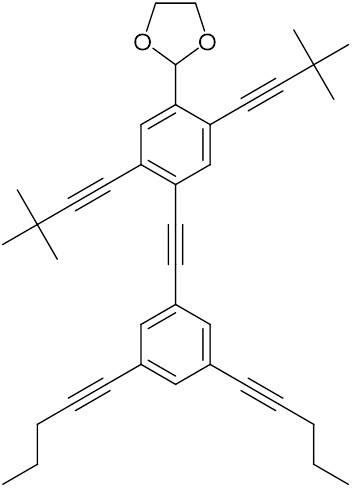

「SMANCS(スマンクス)」は、スチレン-マレイン酸交互共重合体(SMA)とエンジイン構造をもつ抗腫瘍性抗生物質ネオカルジノスタチン(NCS)が結合した、高分子量の抗がん薬。効率よく腫瘍細胞に移行し長時間留まるため治療効果が高まるが、採算がとれず販売中止となった。

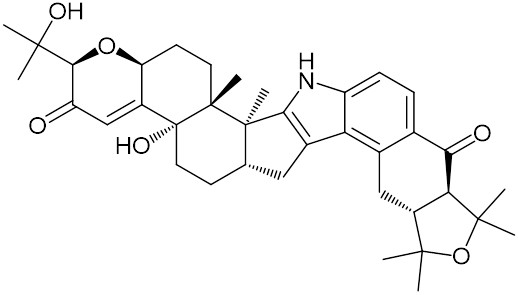

ソニック・ヘッジホッグ

「ソニック・ヘッジホッグ」は、胚発生を制御するタンパク質。ショウジョウバエを用いた研究において、ハリネズミのように体表面全体がトゲトゲした突然変異体が発生したことから発見された。一連のタンパク質や遺伝子にはハリネズミ(Hedgehog)に関連した名前が付けられ、そのうちの一つがセガのソニック・ザ・ヘッジホッグから命名された。クリスティアーネ・ニュスライン=フォルハルト氏、エリック・ヴィーシャウス氏は、この胚発生制御遺伝子の同定によりノーベル生理学・医学賞を受賞した。

ドロンパ

「ドロンパ」は、サンゴ由来の蛍光タンパク質。青い光を当てると蛍光が消え、紫の光を当てると元に戻る性質があり、忍者がドロンしてパッと消えるさまになぞらえて命名された。

ピカチュリン

「ピカチュリン」は、目の網膜に存在し、素早い動きなどを察知する動体視力に関係するタンパク質。視細胞と双極細胞の間のわずかな隙間(シナプス間隙)に存在し、感知した光が電気信号に変換され情報として伝達される機構に関与すると考えられる。電気や素早い動きというキーワードから、ポケモンのピカチュウが命名の由来となった。

メチオニルトレオニルトレオニル……アルギニルセリルイソロイシン

一般に「チチン(コネクチン)」と呼ばれる、骨格筋収縮に関わる巨大なタンパク質。このタンパク質はアルファベット189,819文字からなる長大なIUPAC名(Methionyl

補足

次の化合物は上記には掲載していない。とはいえ、ユニークな名称ではあるので、簡単に補足する。

- 「ナカムラ酸」は正確な名称ではないため除外した。正しくは「ナカムル酸」。ただし「ナカムラ酸」が正しい可能性もある。参考:Nakamuric acid はナカムラ酸か? - 気ままに有機化学

- 「サクラタン」はジテルペンの一種だが、インターネット上にはWikipedia「ジテルペン」に簡単な記載があるのみで、名称や構造の信頼できる出典が探しきれず除外した。

- 「エイコサン」「ヘンエイコサン」は古い名称のため除外した。現在は「イコサン」「ヘンイコサン」が推奨されている。

- 「ウンウンオクチウム」は化合物ではないが、ユニークな響きをもつ第118番元素に対する系統名である。現在は「オガネソン」と呼ばれる。

- 「アルソール」「アンゲリカ酸」「DAMN」など、英語話者でないと通じにくいものは保留とした。

- 「マンザミン」「イリオモテオリド」「ニッコマイシン」などは日本の地名が由来とのことだが、少し分かりにくいかと思い保留とした。

- 「エネルギーの通貨」と形容されるアデノシン三リン酸、「死の液体」と形容されるテトラカルボニルニッケルなど、化合物名というより比喩・通称のようなものは保留とした。

- 「インドメタシン」「ブロムヘキシン」「タウリン」「キトサン」など、化合物名をアイテム名として転用した例は保留とした。これらは記事があるため各記事を参照。

関連動画

本稿の執筆にあたり参考にした動画。本稿に掲載していない化合物もある。

関連静画

関連リンク

本稿の執筆にあたり参考にした記事。本稿に掲載していない化合物もある。

本稿の執筆にあたり活用した辞書。ユニークな分子を探してみたい方はぜひ。

関連項目

親記事

子記事

- なし

兄弟記事

- 73

- 243300pt